“万方乐奏有于阗”,这句耳熟能详的豪迈优美诗句,让大家知道了位于新疆南疆地区的于田县。但位于塔克拉玛干沙漠南缘的于田县,绿洲面积不足6%,是南疆风沙危害最严重、自然条件最恶劣的地区之一。

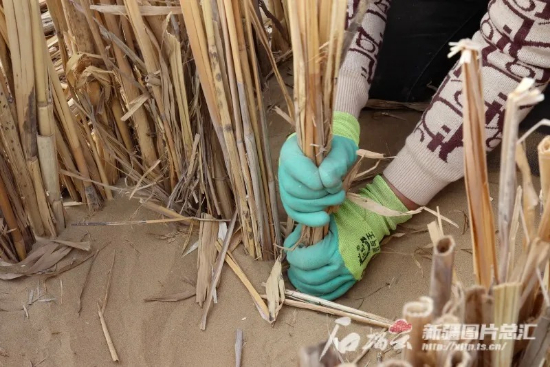

近日,在于田县林业和草原局工作人员的带领下者来到县城以北20公里左右的一处治沙现场看到,参与治沙的群众在一处建设中的蓄水池旁用芦苇铺设草方格。

“我们铺设草方格的标准是,在平坦的地方长宽各1米,在沙丘或者蓄水池等重点点位,长宽则要缩减到50厘米。把芦苇按照40至50厘米的长度裁切好,将10至15厘米的芦苇插入沙中,加固好,这样的草方格才能有效降低风速,减少沙漠表面沙粒流动,起到防沙作用。”于田县林业和草原局国家级公益林管护站站长麦提尼亚孜·阿西木说。

环绕塔克拉玛干沙漠一圈,3046公里。几十年来,在几代人的不懈努力下,围绕沙漠边缘形成了一条长达2761公里的绿色阻沙防护带。最后285公里缺口,就位于沙漠南缘的和田市至若羌县沿线,于田县正处其中,所辖76公里。补齐这个缺口,就能形成一个巨大的绿色生态屏障,将塔克拉玛干沙漠的边缘牢牢“锁住”。

在奥依托格拉克乡万花园防沙治沙区,当地群众正在一处高50米左右的大沙丘前铺设草方格,裁切、运送、拉线,各司其职。

麦提尼亚孜介绍:“我们要在现在这个地方建一个观景台。你看下面那条新修的村道,明年在路两边种上玫瑰花,你可以想象一下,那时候会是多美的场景。”

据于田县林业和草原局党组书记贾存鹏介绍,如今,全民参与防沙治沙已成为全县各族群众的共识,政府负责水、电、道路及其他基础设施建设,农户负责平整沙地,铺设滴灌带,种植红柳、梭梭、玫瑰花等,并在红柳、梭梭根部接种肉苁蓉,采取混交种植模式发展沙产业,在提高经济效益、改善生态的同时,还实现了持续治沙、长期治沙的目标。截至目前,于田县防沙治沙面积已达21.2万亩。

在和记者道别时,麦提尼亚孜打趣地说:“我的脸天天被风沙吹的,皮肤现在像张砂纸一样,等把沙漠锁住了,我们后代的皮肤肯定嫩嫩的。”