在艺术的广袤天地中,有一种独特的艺术形式,它以火为“墨”,以铁为“笔”,在木板上勾勒出万千世界,这便是烙画。在第二师铁门关市三十七团金山镇,有这样一位杰出的烙画非遗传承人——杨铁军,他用自己的执着与热爱,为烙画艺术注入了新的生命力。

杨铁军与烙画的缘分,仿佛是一场命中注定的邂逅。自幼便对绘画艺术有着浓厚兴趣的他,偶然间接触到烙画,便被其古朴典雅的韵味和细腻生动的表现力深深吸引。从此,他踏上了烙画艺术的探索之旅。

“我从6岁的时候我就喜欢画画,就像痴迷了一样,天天走路都在想怎么画画。在2010年,我回河南老家的时候,看到了邻居家里墙上挂了一幅烙画,我当时第一次见到就着迷了,我想我有一天我一定要掌握这门技术。”杨铁军说。

烙画创作并非易事,它需要创作者对温度、力度、速度有着精准的把控。在无数个日夜,他独自坐在工作台前,手持烙笔,不断地尝试与摸索。一次次的失败,没有让他气馁,反而让他更加坚定了要将烙画艺术发扬光大的决心。岁月的沉淀,让他的技法日臻成熟,逐渐形成了自己独特的风格。

“在作画过程当中有时候稍微不小心就可能把手烫伤,刚开始我就被烫伤了好多次,经过这么多年的努力创作实践,现在可以在创作的时候达到一蹴而就,一次性把作品比较完整的完成好。”杨铁军说。

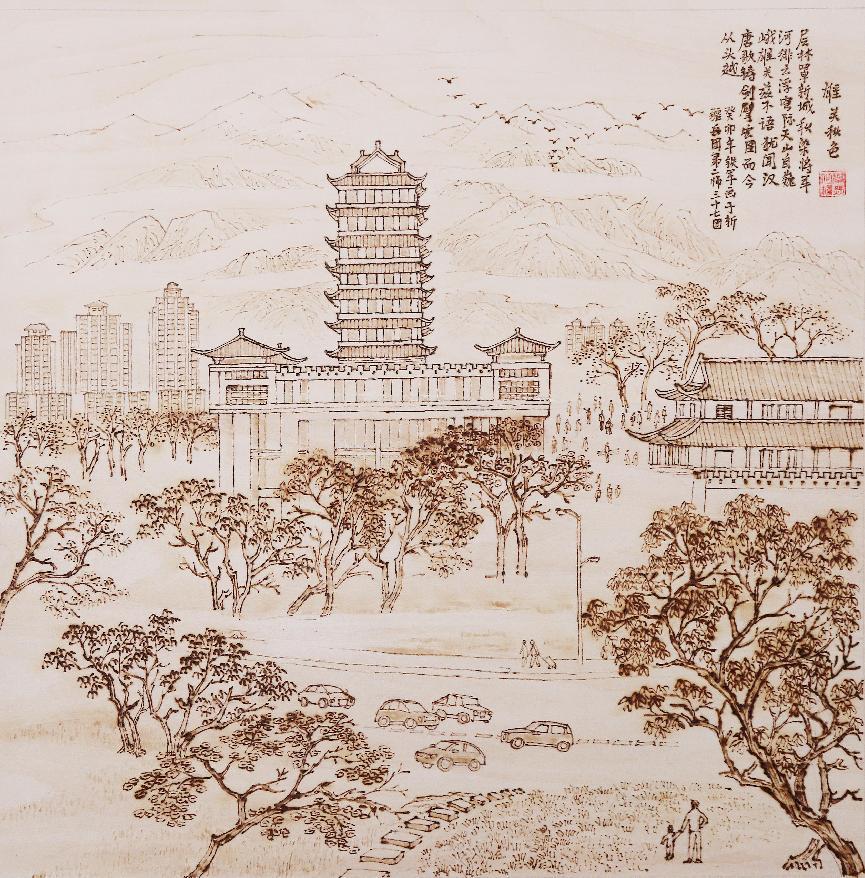

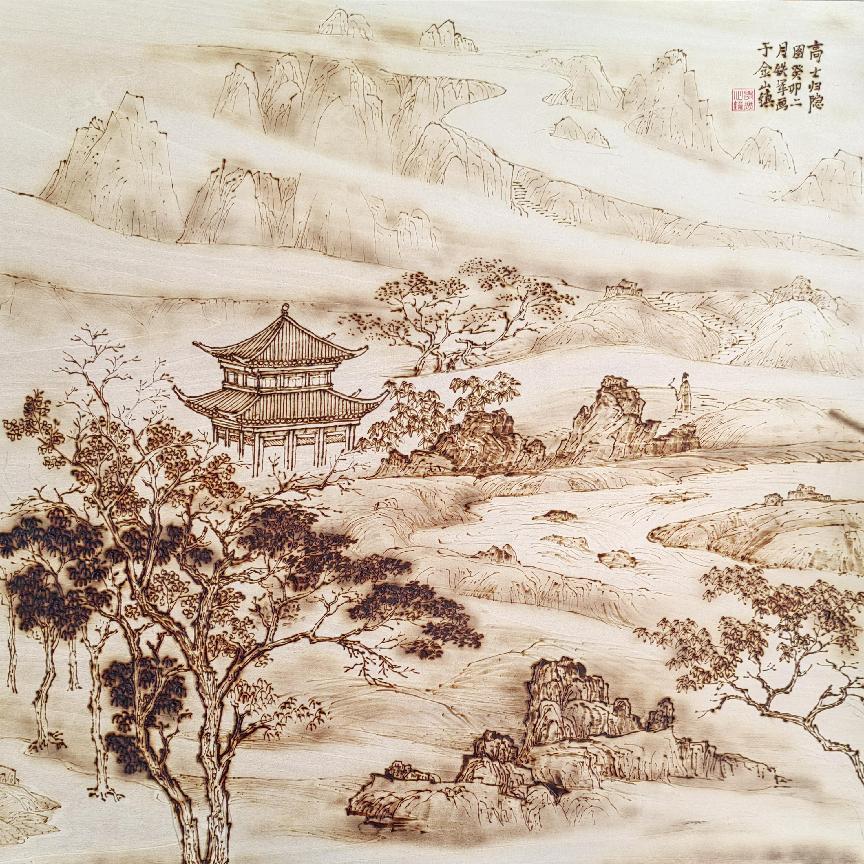

走进杨铁军的工作室,仿佛置身于一个艺术的宝库。墙上挂满了他的一幅幅精美作品,每一幅都凝聚着他的心血与智慧。《清明上河图》在他的烙笔下,重现了北宋时期的繁华景象,人物、建筑栩栩如生;《山居》图中,山峦起伏,云雾缭绕,让人仿佛置身于宁静的山林之中;《高士归隐图》里,高士的神态悠然自得,传递出一种超脱尘世的意境。他的作品,不仅展现了高超的技艺,更蕴含着对生活的热爱和对艺术的追求。

“烙画是一个非常艰辛的创作过程,需要集中精力,全神贯注,全身心投入,比如说《清明上河图》,当时因为它的细节比较多,人物也比较多,画的时候真的是大气都不敢喘,我画这个画的时候,我感觉到我就是画里面那个人,我就在这个山水之间,把什么都忘了,经常进入这样的状态,痴迷了。”杨铁军说。

作为非遗烙画传承人,杨铁军深知自己肩负着重大的责任。他积极参与各类文化活动,展示烙画艺术的魅力,让更多的人了解和认识这一古老的技艺。他走进学校、社区、乡镇开展烙画培训和讲座,耐心地指导着每一位学员,将自己的技艺毫无保留地传授给他们,培养新一代的烙画爱好者。

“杨铁军老师到咱们村对群众、中小学生还有咱们的返乡大学生,教授烙画艺术,不遗余力的推动这项工作,受到了大家的热烈欢迎,也极大的调动了大家对中国传统文化艺术的兴趣,进一步促进了兵团与地方的沟通和交流。”第二师铁门关市“访惠聚”驻且末县英吾斯塘乡吐排吾斯塘村第一书记、工作队队长王旭东说。

在深入实施文化润疆工程的道路上,杨铁军也在不断探索,他将兵团文化元素融入作品中,用烙画讲述兵团故事,潜移默化地引导各族职工群众铸牢中华民族共同体意识,他的作品,不仅是艺术的表达,更是文化的传承与交流。

“我将继续努力,让烙画这一非遗技艺在新时代绽放出更加绚烂的光芒,我希望通过自己的努力,让更多的人认识烙画、爱上烙画,为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献自己的力量。”杨铁军说。 (杨丽娜 刁翔)